本篇是我写给冷研的《中华冷兵器巡礼之十八般兵器》系列原稿。主编为了适合视频播放对我的文案进行了大刀阔斧的删改。肯定是没问题的,但是我发原稿出来,告诉大家,我原本想说的是什么

据《五杂俎》和《坚集》两书所载,“十八般兵器”为弓、弩、枪、刀、剑、矛、盾、斧、钺、戟、黄、锏、挝、殳(棍)、叉、耙头、锦绳套索、白打,其中弓作为第一位也被誉为“百兵之首”。中国人使用弓箭的历史悠久,1963年,山西朔县峙峪村的旧石器时代晚期遗址中发现了一枚用燧石打制的箭镞。该遗址的年代约为距今2.8万年。这个发现确凿地证明了,中国先民至迟在距今约2.8万年,已经开始使用弓箭。

弓箭陪伴了人类数万年的时光,深刻印入了人类的文化基因中,可负责生产文化产品的那群人却渐渐远离了弓箭。现代中国影视动漫中的弓箭形象受到了尤其严重的扭曲。扭曲到弓的基本概念都消失了。首先是“重弓”。弓的“轻重”在古代是一个很明确的概念,就是弓的“拉力”。弓重,则开弓需要的力量就大,弓本身和弦都是越轻越好。因为弓臂和弓弦越轻,回弹的效率就越高,能传递到箭上的动能就越大。可是在影视动漫中,为了体现主角的神力,我们的创作者倾向于让弓本身显得很重很大,比如找几个人把弓抬出来。这和古人的文化意象完全不搭。尤其是那些骑马的武将,他们手里价值连城的宝弓,就宝贝在制弓匠花了无数心思,既压缩了弓的尺寸,又保留了巨大的磅数上。清弓那样的尺寸是特例。是大清皇帝专门下了圣旨,强行要求全国统一弓形的结果。属于人造的“族群印象”,不是清弓这个弓形适应从南到北从东到西从草原到海岛的所有环境。尤其是汉地,清朝不允许其他弓形存在。即使如此,皇帝也特准蒙古地区的居民可以锯短弓稍使用。

这是香港海防博物馆馆藏清弓。不愧是大清律例最晚废除的地方。这张图同时说明没有“挪子”保养弓会发生什么事

其次是不明白弓稍干什么用。很多国产漫画动画里,弓弦是连在弓臂上的,弓稍是多余出来的装饰品。没开弓还看不出来,一开弓,长长一节弓稍就伸在弓弦外面。弓可以有软稍,可以有短稍,甚至可以没有明确的弓稍,都可以,但是有长弓稍,那弓弦就一定会挂在长弓稍上。道理和弓臂要轻的原理一样:要么你就别在弓臂上加重量,你既然加了弓稍的重量,那就要利用好这个杠杆。尤其是在弓稍上雕龙刻凤,这既增加了无用的死重,还降低了弓稍本身的强度。看起来很“五十包邮”。

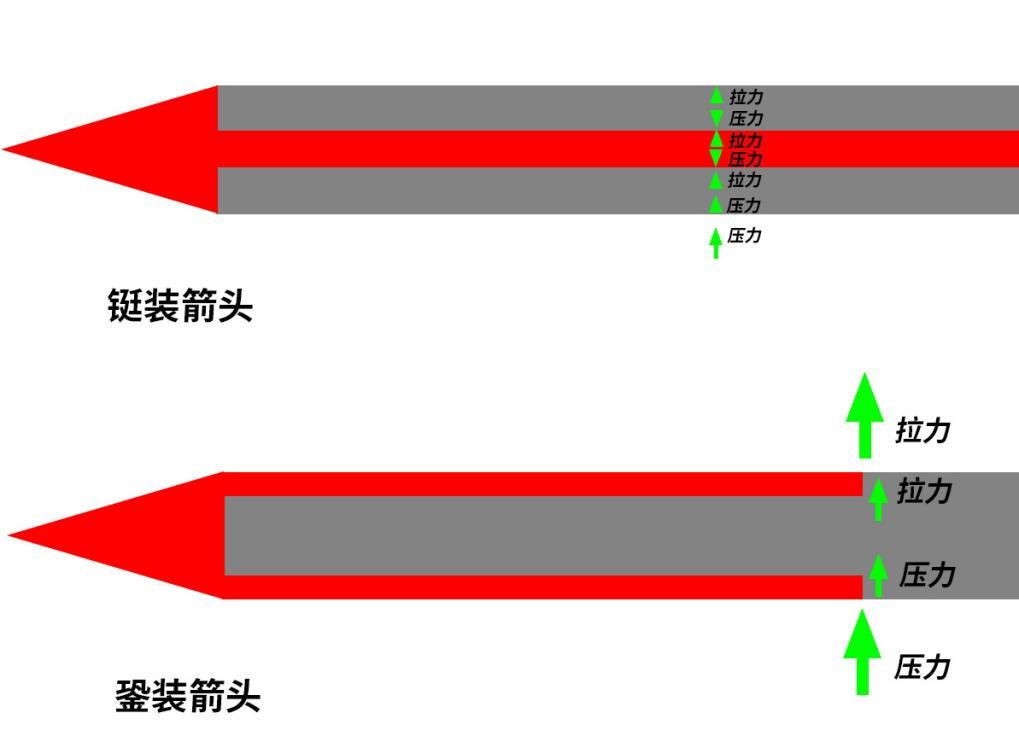

箭,在中国的影视剧中,也是个让人看不下去的存在。这里要科普一个概念,在中国古代,套在箭杆上的“銎装”箭头再过了青铜时代后就不常见了。即使在青铜时代,“銎装”箭头也一般是用于响箭之类特殊箭头。而影视剧中绝大部分箭头明显都是銎装。这导致了这么几个毛病,第一,箭头形状尤其单一,就是个“尖”;第二,箭头明显毫无必要的臃肿,过于粗短,缺乏特色。先说为什么包括中国在内的欧亚强国都不喜欢套筒式的銎装。我们分析一下受力,当箭头接触硬物时,銎装箭头实际上会对箭杆施加一个剪力,导致箭杆容易在连接处被“剪断”,而铤装箭头会用铁制长铤吸收这个剪力,只要长铤和箭头的连接处够结实,就基本不用担心“断头”。

在影视作品中体现箭头形状的多样有什么好处呢?可以提高信息的密集度。不同的箭头一亮相就可以体现出主角当时在干什么,什么身份。比如平头,这样的箭头一出现就可以知道主角要去打猎。

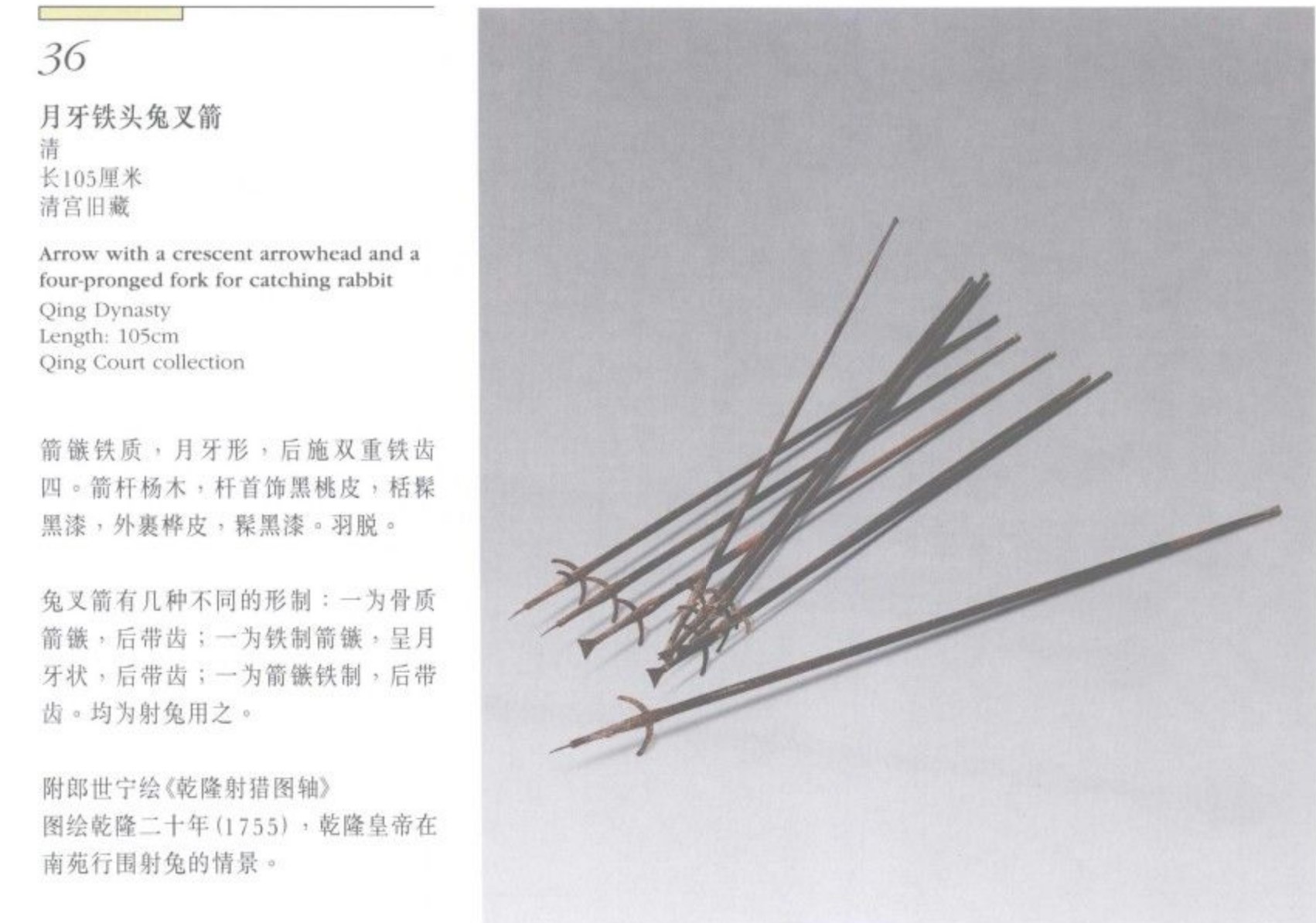

这样的叫兔箭,这个一出现就知道主角要去打兔子。

这个叫齐梅针箭,一出场就知道主角是军旅中人。还有“长鈚箭”,也是打仗的。

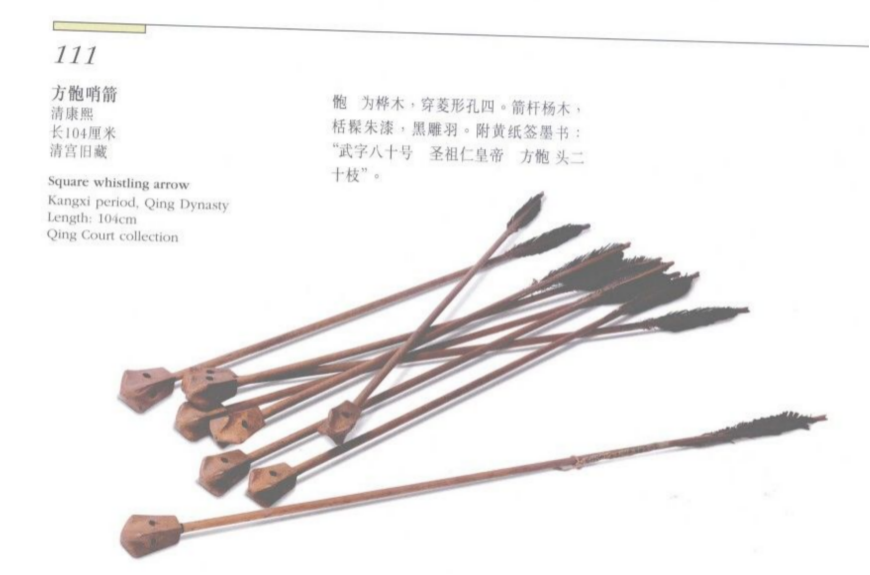

这个叫方骲哨箭,用这个的说明主角是个军官;至少是个传令官。

这个叫墩子箭,用这个说明角色正打算射布候,练习射艺中。“布侯”就是立起来的一个布靶子,用来模拟骑在马上的人的。

一句台词不用说,装备一出观众立刻什么都知道了。可惜目前没有道具组在这方面花心思。包括动画和漫画作者都没在这方面费过心思。

弓箭手带多少箭?这也是影视剧中令人迷惑的存在。中国大部分电影电视中,好像射手从来没“带”过箭,都是随手就从不知道什么地方变出了一支箭。既然是随手变出来的,那射多少就很随意了,说有就有说没有就没有。和魔法弹夹一样。装了多少子弹导演说了算。这~~~~~~~呵呵,其实有那么一点点道理。在古代中国,弓箭手带多少箭确实是有规定的。

比如《纪效新书》卷六“比较武艺赏罚篇第六”记载,“凡弓箭手,弓要副各力,箭要铁镞,务三十枝”,而在“水兵卷十八”之“福船应备器械数目”则记载,“宁波弓五张,铁箭三百枝”,即每人六十枝箭。

但是规定这个东西,如果只有规定没有惩罚,那说明就是个“指导意见”。古代军法中,没有“带不满箭会怎么惩罚”的规定。但是有规定时间射不够箭的惩罚。比如临敌,队友都射了三发你只射出两发,还抛弃装备,那军法从事;敌人没有进入射程,你先射出箭,军法从事,等等等等。

箭的威力

弓箭手上战场打仗,除了一小部分日本人会在弓稍上加利刃以期近身用弓来肉搏,全世界绝大部分弓箭手的输出靠的都是射出去的箭。有趣的是,在现代网络上,弓箭射不穿铁甲的视频比比皆是,射穿铁甲的视频倒是万中无一。少数的几个“穿甲”视频射的也是固定在靶架上的“甲片”,整套甲摆地上被射穿的反而少之又少。与此产生鲜明对比的是网络上渲染弓箭危险一面的时候,多的是弓箭射穿了防盗门,汽车车门,自行车大架,甚至有些箭馆用于支撑靶架的角钢都被射的千疮百孔。到底哪个是真的?

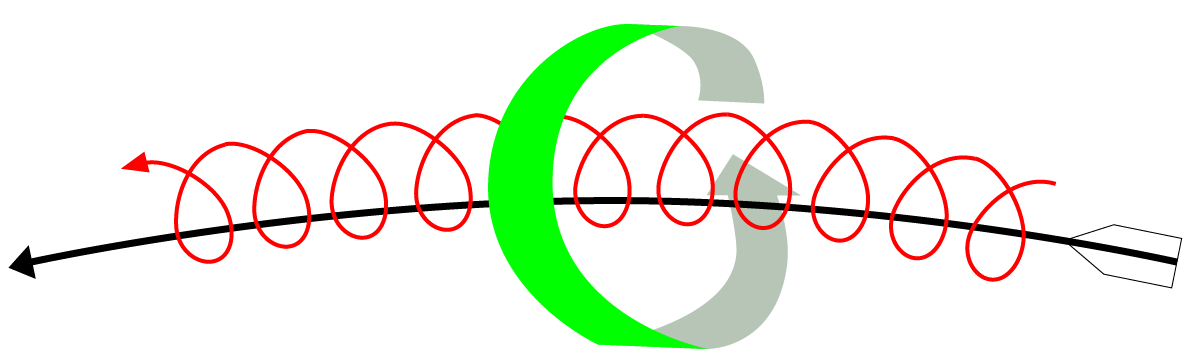

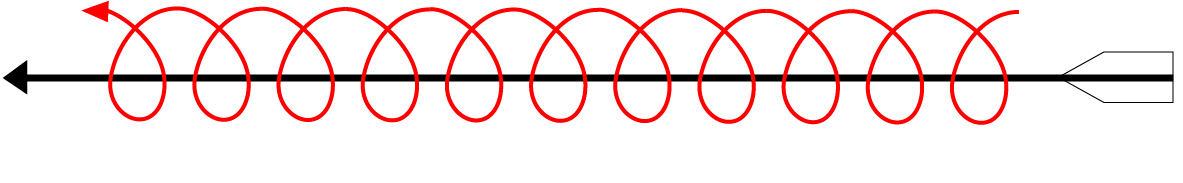

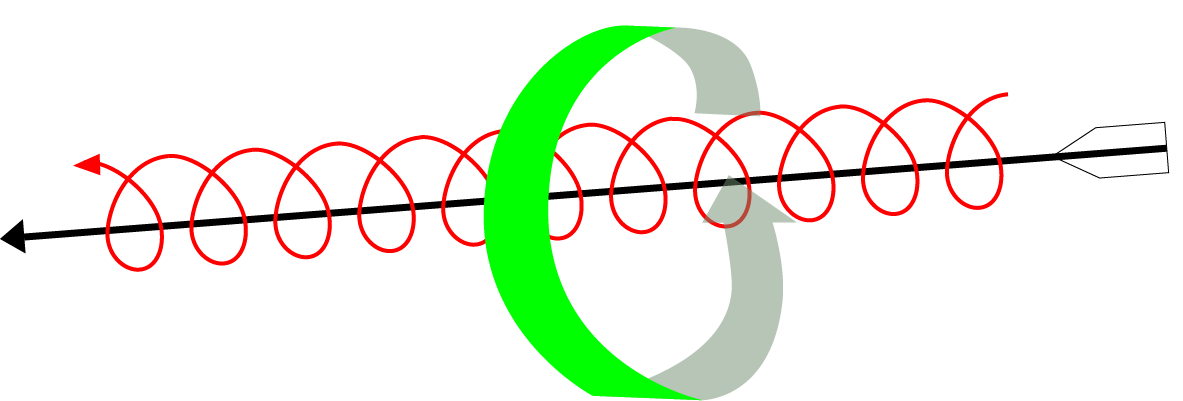

这个问题的答案是“YES,and NO”。既是也不是。不容易射穿铁甲是真的,威力强大容易打穿铁皮钢皮也是真的。箭的威力,在于箭头硬度,箭的飞行速度和箭的飞行姿态。箭头的形状也有影响,但是影响相对次要。我们先假设箭头的硬度确实大大硬于目标,足够打穿目标,接下来就是箭的飞行速度和姿态。箭的飞行姿态是分阶段的,只有箭基本绕法线旋转向前飞行时,这个时段箭的动能才能完全传递到箭尖。这个时段就是箭的最佳杀伤阶段。在箭刚发射出去的一段时间,箭是这样动的

在箭飞行了一段时间后,箭是这样动的

如果箭飞的再久一点就会是下图的姿态

图1这个处于海豚运动状态的箭大约飞行距离是10~15米之间。图2这个稳定的形态大约在15~70米之间。如果箭矢飞的再远一些,就会是图3这样失稳的“流矢”状态。这个数值不是固定的。如果弓的磅数大一些,箭的挠度稍微高一些(也就是箭杆稍微软一些),那么图一图二的状态都会持续得久一些,如果箭杆挠度低,图一图二的状态持续时间就会短,代价就是图三的状态出现的就早。需要指出的是,射箭运动员为了纠正自己的撒放姿势,会用“无羽箭”进行训练,就是把箭的箭羽撕掉,十米内打光杆。练到光杆箭全都能直直地钉上靶子并且有密集度,训练才算告一段落。这是训练,不是实际使用。

毫无疑问,图二的飞行姿态在命中目标时穿透力是最强的。配合上穿甲用的凿子头,杀伤力非常可观。然而,现代的射箭爱好者们大多数射艺并不高,大部分人没办法在四五十米的距离用五六十磅的弓把箭精准地打在人形盔甲上。为了安全起见大家的准头基本停留在二十米之内。那箭就会以图1的飞行状态击中目标。而图1状态中的箭还没有从海豚运动中稳定下来,箭杆还在释放弹性势能,这个时候箭都发挥不出图二的威力的一半。打硬质护具肯定是达不到预期效果的。那网上那些射飞的箭威力怎么这么大?就是因为它们射飞了。这些射飞的箭矢在脱靶后已经进入稳定飞行姿态,也就是图2 的飞行状态了。这个时候箭矢的威力完全发挥出来,破坏力当然强。所以回到话题,为什么网上射铁甲的实验总是失败居多,除了箭头可能不够硬不够重,弓的磅数可能不够高之外,就是他们把铁甲放得离自己太近了。

肯定还有观众说:你扯淡。明末的后金,后来的大清国的巴图鲁们,不都是追求长弓重箭,近身射击,一发射倒重甲敌人么,他们不追求远射,威力怎么发挥出来?简单,换特别硬的箭杆,通过“偏推”的技巧就可以让箭在十五米,甚至“五步面门”达到图二的姿态。

弓弦也是现代文艺作品中错误认识的重灾区。很多文化人在写文的时候总是会写“弓怕水”。这话也对也不对。单体弓确实比较怕水。含水量很受环境影响。但是角弓对潮湿天气的容忍度就高很多。一把做得好的角弓,只要你不淋海水上去,不要把弓“泡”水里,擦干了还是能用的,调一调照样是好弓。可弦就不一样了。古代弓弦绝大部分用的是“过蜡麻线”,就是用蜂蜡浸泡过的细密的麻绳。这东西现在在网上还能买到。传统和弓和英长就用这个。就算是不见水这玩意的使用寿命也就小几百箭。要是淋了雨或者泡了水,那你赶紧祈祷自己带了备用的干燥弓弦,这淋了雨的弦你阴干了再用。不然断弦抽脸那就“不忍言”了。高级的丝绸弦当然有,但仅仅是“改善”了过蜡麻线的问题,你想像凯夫拉纤维那样一根弦用个几千箭还水火不侵,那是做梦了。所以主位看官老爷在看到某些人吹“火枪手怕雨”的时候大可以说:这有啥,弓箭手一样怕雨。弓和箭都不太怕,就是这弦很怕雨。这是“看不到”的部分;看得到的部分则在于,古代中国的弓弦和西洋人的不一样,是可以轻松调节长度的。

比如这一张清代的李广图。这弓弦上有个“蝴蝶结”,这副弦的编织有个名字,叫“三环套月”,弓手可以根据情况调节弓弦的长度而不用“拧弦”。

同样一把弓,要想发挥出其真正的威力,射箭技术是其根本。明代《纪效新书》一书中所提:“凡射,前手如推泰山,后手如握虎尾。一拳主定, 前后直正;慢开弓,紧放箭。”一句有异曲同工之妙。翻译成现代汉语,意思是持弓手叫“前手”,前手在开弓时仅仅作为“支撑”而不用力,确保稳定;后手除勾弦的拇指和保持箭稳定的食指外,手掌的姿势是“握拳”状。慢开弓是为了让背阔肌充分用力,“紧放箭”意思是开弓到位后不要持弓太久,到位了就可以“无意撒放”。《射经》有云:“轮指把弝,推出前手,微合上怦,两臂弦曲,不可展尽。左手轮指,空第二指过弓弝节上,大指面紧着弓弝,屈起指节,余指实屈,铺下前膊,左右脚膝着力同。入筈法诀曰:前脚铺下若推山,右指弯弓紧扣弦,两臂梢曲不展尽,文牵须用缓投肩。”

这个翻译成现代汉语,就是前手以这样的姿势握弓,像推开一扇沉重的门一样推弓,前后手同时像做“扩胸运动”那样用力,但又不要完全张开,张到到好像背后有堵墙,前后手张开后像贴在墙上那样(清代射书那个姿势就是后手完全张开,背后肌肉收缩到极限的状态)脚上用的力不是脚力,而是把屁股夹紧,拉直脊椎,自然用力。

骑兵是冷兵器战争时期重要的兵种,弓箭和马术相结合,就形成了威力巨大的复合技术——骑射。

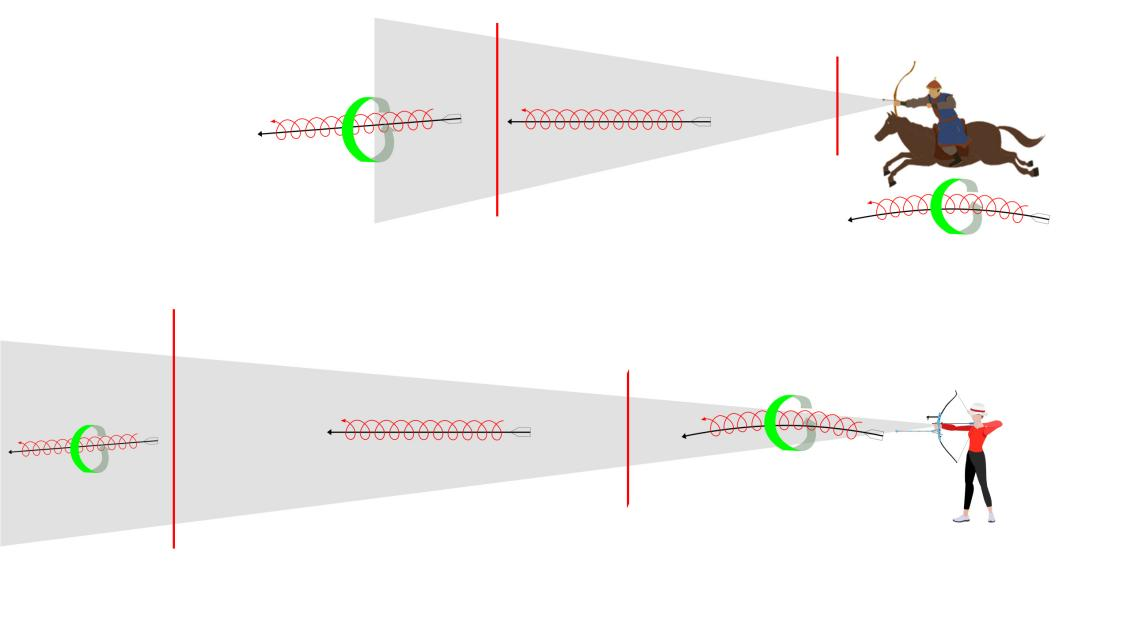

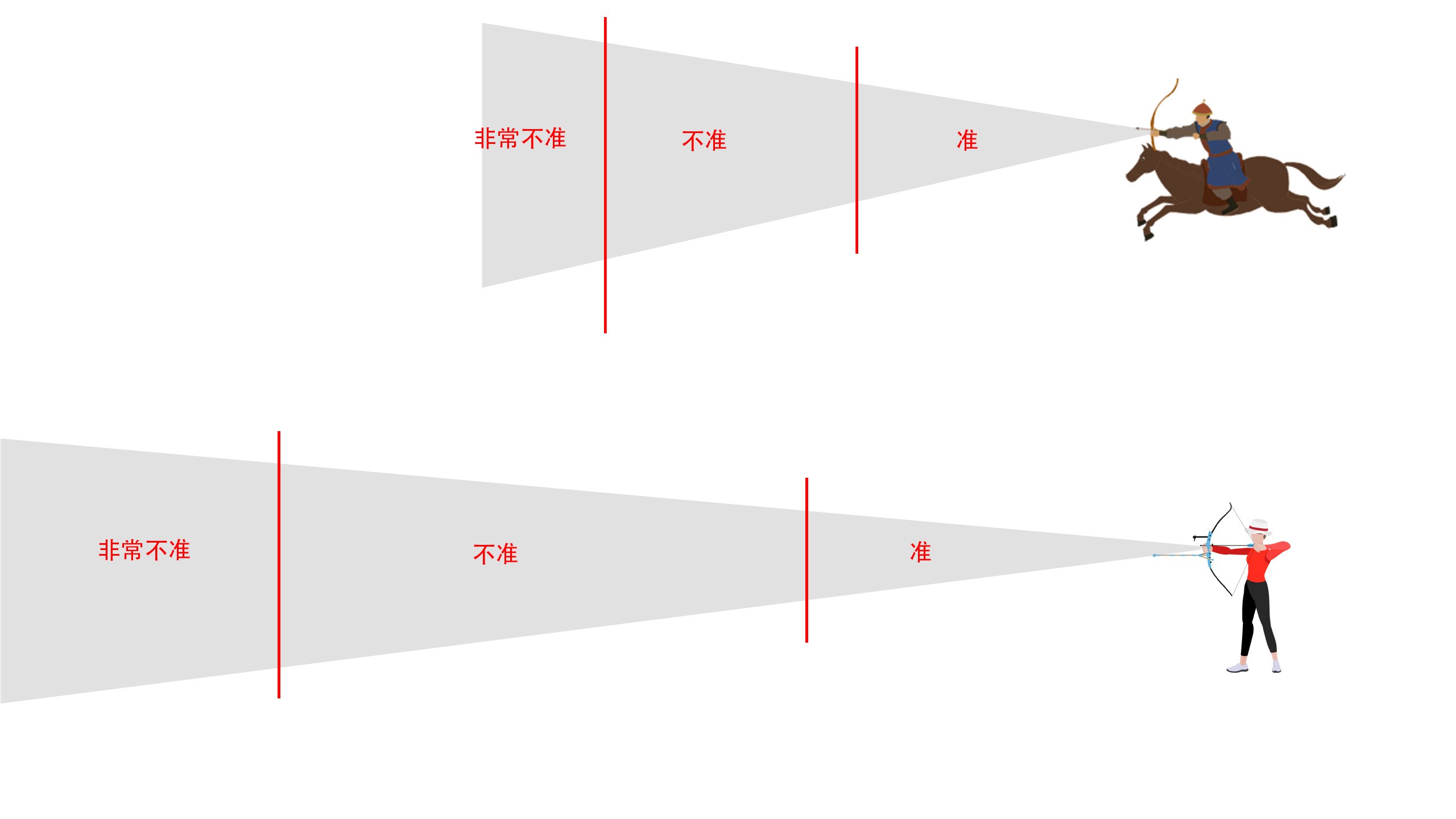

骑射和步射的对比也算互联网上长期撕扯纠缠的老话题之一了。我们还是通过箭的飞行姿态来说这个问题。我们先剥开各种干扰因素,设定同样一个人,同样一张弓,同样一支箭,看两张对比图。我们可以认为弓箭的的射击是一个锥形散步。那么:

这里对比的是骑射和步射时箭在不同距离的姿态,我们简化一下含义,就变成这样的图

这是威力,可是准头的范围却不是这样,准头的范围是这样的

可以看到,骑在马上射箭时,最准的范围和威力最强的范围有相当大的重叠,可是步射,射的最准的范围和威力最大的范围则显然有一定的错位。所以骑射手的威力在于它可以打出相对步弓手又准又强的箭,而大部分步弓手射得准的时候箭的威力还不够强,威力够强的时候他的准头已经大大下降了