在我们普通人的认识中,弩是一种非常重要的武器,南宋的王应麟在《玉海》中说“汉兵器以弩为尚”,北宋的夏竦在《陈边事十策状》说“中国长技,莫先强弩”。无论什么角度,弩在十八般兵器中无疑都是最受欢迎的一种。弩是由弓演化而来的。学者们认为战国时各地发现的青铜弩机距它的产生已有相当长的时间。依据我国黎族、独龙族、景颇族、苦聪族等少数民族中流行的原始木弩的形态,学者们认为最早的木弩机可能产生于新石器时代,发射扳机是磨制的扁平长方形骨角片。从文献上考查,商代也曾经使用弩。据《吴越春秋》记载,是楚国的琴氏将原始的木弩进行了改进,加上青铜机括、木臂,从而使得这一兵器获得了广泛的使用,并达到“鸟不及飞,兽不暇走,弩之所向,无不死也”的威力。春秋时弩已经普遍使用,开始成为军中的远射兵器,孙武的《孙子兵法》中已将弩列为与甲胄戟盾同等重要的兵器。

战国时弩的使用已从江南的吴越地区传播到湖南、江苏、河北、河南、山东、四川等地区。

以上这些都是普通人“印象中”的弩。没有错,但是不全对。弩是冷兵器时代对“甲士”最有威胁性的远程武器。远远超过弓箭,标枪,投石索,布鲁等远程武器;只要弩箭结构设计得当,弩力够强,击穿大部分护具不成问题。但是,在冷兵器时代,武器的威力是来源于人吃下去的饭。既然威力来自于人的力量,那么弩这种威力巨大的武器肯定是牺牲了极多的。导致弩总不能替代弓,那弩到底差在了哪里?

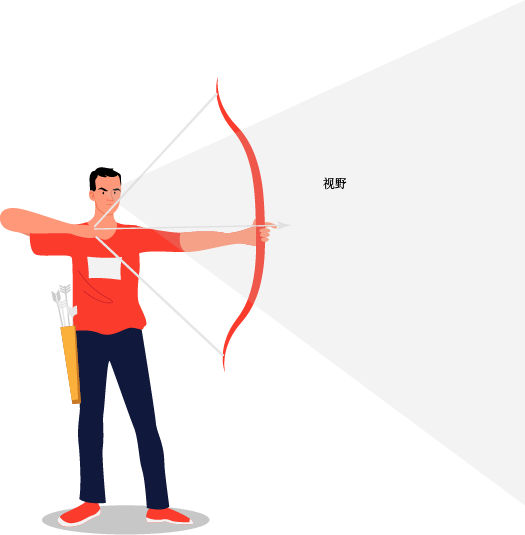

“视野”过于狭窄

当弓射击完毕再装填时,训练有素的弓手

射击时的弓手

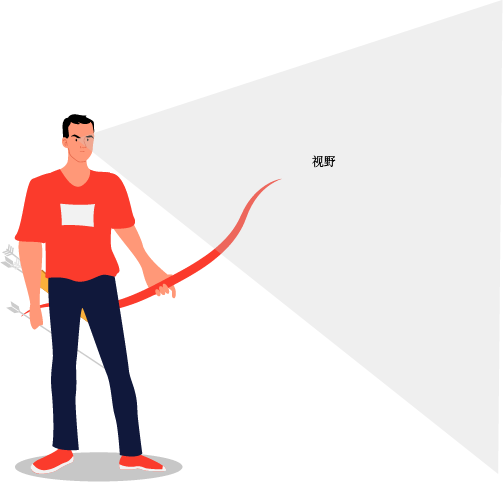

再装填时的弓手

在装填时完全可以一直观察目标。这相当于读者们在驾校中学到的基础操作:不许低头换挡。打靶场上的固定目标,这个操作是没有意义的,可在战场上,上箭时看着目标就十分重要。因为不但目标在动,连射手自己也要经常移动位置。你不看目标闷头装填本身就很有风险,这个问题在弩身上特别严重。我们先看看长安十二时辰中“大唐CQB”的操作

在这个操作里,弩手射了一箭后迅速上弦,然后再次瞄准,这个只有威力孱弱的“手弩”可以做到,能用于打仗的强弓硬弩是做不到这样快速反应的。因为强弓硬弩得这样上弦

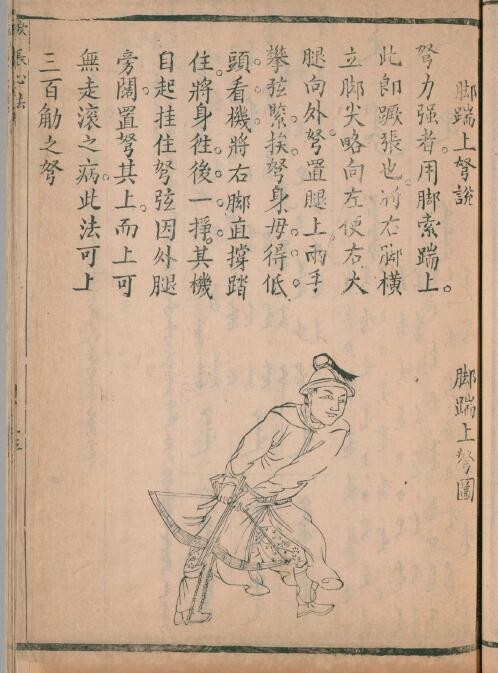

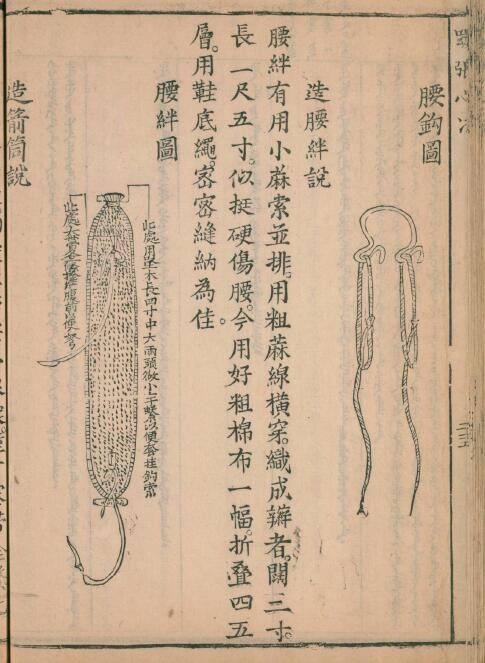

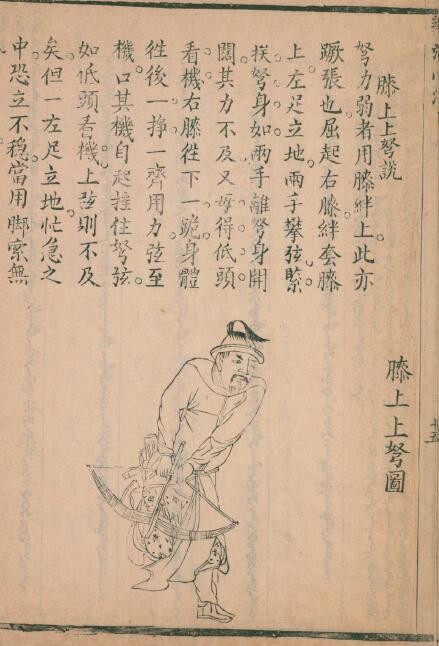

弩手为了能击穿甲士的护具,肯定追求自己能持续开得了的最大磅数,所以弩手需要在腰上弄个结实的钩子,这钩子要紧紧地连在腰上,

然后用钩勾住弩弦后,全身用力这么一“挣”,才上得了一发弩箭。图示要求不许低头看弦,那是为了让身体脊椎保持拉直状态,确保用力,但是观察敌情那就万万不能了。

(即使是“轻弩”,也必须使完一整条腿的力气才能登的上。这个时候要观察敌情实在强人所难)

这相当于每射一箭,弩手在装填过程中就处于眼瞎状态。而且是集体眼瞎。这就是为啥弩手在中国扬威的时候大多数都是守城、防御和伏击战:因为不能安心站桩弩手根本没法输出。要么有城墙保护要么有队友保护,或者两者都有,不行还得背面盾。比如网上常称赞的大宋神器“神臂弓”在书上的记载已经很强,比神臂弓更强的神劲弓,在《三朝北盟会编》中号称“每射铁马,一发应弦而倒”。可是这种神器发射速度奇慢,“每神臂三矢而神劲方能一发”,因此,凡是骑兵和步兵打野战水平不行的时候。大抵都会侧重弩手。我们总说大宋骑兵力量不强,专赖弩手;可大宋的死对头,金朝后期,在其群牧司多次受到蒙古骑兵的劫掠,金朝骑兵力量因此遭到削弱,军队主力转为以步兵为主后,也玩儿起了弩军。1214年,金宣宗迁都汴京,放弃中都,使得当时北方大部分地区陷落于蒙古骑兵之手。在军情危机的情况下,宣宗选募河南、陕西等地弩手2 000人独立成军并赐予番号,希望其可以阻挡蒙古强大的骑兵。金宣宗所选募的弩手军是从地方弩手军中拣选出来的,说明弩手军在地方早就存在。《金史·百官二》中记载:“威捷军,承安二年,签弩手千人。泰和四年,以之备边事。”威捷军即为弩手军,为中央军队,隶属于宣徽院下拱卫直使司管辖,其所签弩手主要用来备战南宋军队。清代李有棠撰《金史纪事本末》中记载:

外有渤海军、奚军、汉军、中都永固军、西北番屯戍军、西北永屯军、驱军、边铺军、三虞候顺德军,诸路效节军、弩手军、射粮军、牢城军。③

可见金朝在世宗时期就设有地方弩手军,金宣宗时期,猛安谋克制度“崩溃”,为抵抗西夏和蒙古的骑兵,金朝不得不依靠沿边蕃部骑兵及地方弓弩手。

我们来看一次弩手躲在城墙后逞威风的例子。

大唐天宝十四,即公元755年,安禄山起兵叛唐,唐王朝仓卒应战。封长清、高仙芝、哥舒翰等大将相继兵败,潼关失守,唐玄宗狼狈逃往西蜀。当时除西北边镇精兵大部入关赴难外,东南唐军也纷纷北上勤王,南方守备相对空虚。唐代散文家独孤及(725~777)在《为江东节度使奏破余姚草贼龚厉捷书表》详细描述了江东节度使韦陟以弩手大败龚厉父子的情况:

我(韦陟)派遣部将潘景兰带领一批辎重,伪装成商旅,依山谷行走,引诱龚厉,然后派部将吕道光带领一队一百人的陌刀手埋伏在便道上,山谷的左右叫左璋和余能变各埋伏150弩手,部将张思览带陌刀手一百人为中军,当年三月二十九日,在青烟洞峡谷,敌人果然中计,在山谷中被我四面围杀,歼灭了三百多人

臣遂遣军将潘景兰领辎驮数十辈伪为商旅,傍山谷往来以饵之。又遣军将吕道光领陌刀手一百人取其便道为伏以待之,遣军将左璋率弩手一百五十人为左翼。将军将余能变率弩手一百五十人为右翼。……又遣军将张思览率陌刀手一百人为中军,操中权之制,以节其进退。以三月二十九日至青烟洞口,果如臣策,贼遂出山。先者伏鼓噪合战,于是奇正毕举,四军夹攻,贼众夺气,不知所守。鸣髀雷动,飞镝雨集,转战四十里,杀其三百余人。④

龚厉之事诸史不载,故无法判断其究竟为农民起义军首领还是趁机占山为王的草寇,此可暂且不论。仅就记载的战斗过程而言,我们可以看到江淮兵弩手所占比重较大,战斗力也较强,而陌刀手等其他兵种反处于辅助地位。除此战斗外,独孤及在《为江淮都统使奏破刘展兵捷书表》中又记述了李藏用设伏大败刘展的战斗情况,虽表中没有明确提及弩手,但从“赤羽交而三军风生”、“锋镝之血,朱殷长江”等语句中我们仍可推知此伏击战中官军也当以弩手为主。两次战斗均以伏击方式进行,当为充分考虑弩手作战特点后所作的果断决策。安史之乱虽没直接冲击到江淮地区,但其后遭受田神功拥兵入淮纵掠,所受破坏也比较严重,唐王朝乱后能很快稳定江淮局势,弩手之功实不可小窥。

另一个守城的战例发生在唐建中四年(783)十二月,借奉天之难之机,李希烈攻克襄州,并趁势攻取了宋州,接着又在襄邑大败刘洽,遂进围宁陵。宁陵距宋州仅45里,为宋州的门户,若宁陵再陷,不但江淮漕运将再次被阻,整个东南财赋之地也有不保之虞。兴元元年,李希烈亲率精兵5万围攻宁陵,而宁陵守军仅3千人。李翱在《唐故特进左领军卫上将军兼御史大夫平原郡王赠司空柏公神道碑》上说:

当时唐德宗因为河北赶来救驾的李怀光佣兵反唐,不得已逃到了梁州,李希烈攻克了汴州,打跑了李勉后称帝,又进逼陈州,围困宁陵;混使公召集了万余部队救援陈州和宁陵。当时刘玄佐已经在白塔被打败,刚刚收拢溃兵保护宋州,而被围困的宁陵守将是王彦昭。为了攻克宁陵,李希烈引水淹宁陵城南,又在城北修筑了埇道,并且亲自督战。放话明天日当午就要打下宁陵。混使公知道后,估计自己这万把人紧赶慢赶,赶到了城也破了,于是点了五百弩手连夜沿汴渠前往增援。由于当时天黑,这五百精锐在城外数里地就潜水行进,没有被叛军发现就入了城。到天亮时,叛军大举攻城,这五百弩手在城墙上突然出现,射出了能把人打个对穿的弩箭,一些弩箭甚至射到了李希烈的大营里,李希烈喊道“宣润弩手至矣!”李希烈知道救兵已来,攻下宁陵已经不现实,于是杀了守将后匆匆退兵。

及德宗如梁州,李希烈陷汴州,逐李勉,遂偕帝号,寇陈州,围宋宁陵。混使公将卒万人救陈并宁陵。是时刘玄佐败于白塔,收其卒保宋州,使将王彦昭守宁陵。希烈拥水灌其南,筑埇道亲临其北,令军中日明日日中陷城。公闻之,厉所将兵成阵以进,恐城陷不及,使弩手善射者五百人沿汴渠夜进,去城数里没于水中遂得入。及旦贼驱勇卒登城,城中伏弩悉发,皆贯人毙其后。希烈始知救兵得入,杀守将,因罢去。将昌集城中人哭曰:向非浙西救至,则此城已屠矣。遂拔襄。⑥

立下如此大功,弩手自然大受青睐。元和元年(806),讨西川刘辟之乱,中书舍人李吉甫献策说“宣、洪、蕲、鄂强弩,号天下精兵,争险地,兵家所长。请起其兵捣三峡之虚,则贼势必分,首尾不救,崇文惧舟师成功,人有斗志矣”。元稹在《代谕淮西书》表中特别强调“而又益之以魏博之骁骑,江陵之强弩,以攻则彼有压卵之危”。可见当时宪宗君臣都对江淮弩手寄有很大希望。然而正是因为上文提到的弩这种武器的特点。使古人发出了“蕃长于马,马利乎速斗;汉长于弩,弩利乎缓战”⑧的感慨,浙西、宣歙等行营讨王承宗、讨吴元济时,江淮弩手都没有再建宁陵之战那样的功绩,

我们甚至可以再往前追溯。唐代弩手再厉害,也不过是重要的兵员“之一”,远远达不到宋代弩手的地位。那宋代对弩手的偏好是哪里来的呢?这还得追溯到五代时期的幽州之战。

后梁贞明三年(917年),契丹大举南下进攻幽州,总兵力达三十余万。要与如此规模的骑兵作战,显然不是容易的事。在战前军事会议上,后唐大将李存审就特别指出辽军骑兵的威胁,“若平原相遇,虏以万骑蹂吾阵,吾无遗类矣”。大将阎宝则提出了“强弓劲弩设伏待之”的策略,并得到了后唐将领的一致认可。于是后唐大军在幽州城下“万弩射之,流矢蔽日,契丹人马死伤塞路”。此战的重要意义之一就在于成功地摸索出了以强弩劲射来克制大规模骑兵冲突的战略战术,这在契丹骑兵纵横的紧迫形势下无疑成为拯救危局的一剂良药。

开运元年(944年),辽军再次大举南下,后晋效后唐故智,军中“万弩齐发,飞矢蔽地”,成功击退了辽军骑兵。宋承五代之后,在军事上也明显地延续了以弩取胜的“新近经验”。

“杨家将”的主角杨业在陈家谷战役前曾请求主将潘美在谷口多设劲弩,待他败回“则以步兵强弩夹击救之,不然者,无遗类矣”。杨业生活的年代正处于五代、宋初,在他心中步兵的强弩才是克制骑兵的主力武器。君子馆之役,“会天大寒,我师不能毂弓弩”,结果宋军惨败,主将刘廷让单骑逃脱。弓弩不能正常使用,成为此役失利的一个重要原因。

体力分配困难

从战国开始到唐宋,弩手的护具一直都很给力,中国的指挥官一直是期待弩手“能远能近”,近能挺矛拒敌远能飞矢射阵。从战国起中国的将军们就这么要求麾下的弩手。这个要求很合理。因为射弩需要的大肌肉群和白刃战需要的大肌肉群是同一组:腰力。你能开重弩你肯定能舞得溜长矛穿的动重甲。既然用的是同一个大肌肉群,那问题就很明显了,射弩和肉搏抢士兵的力气。你可以要求你的部队向敌人发射恐怖的矢雨杀伤敌人,也可以要求这些大力士投入战斗撕开敌人阵线,都可以。但是同时做到很难。强行这样做会导致这些重步兵体力飞速消耗,最后累到瘫在地上动不了。弓箭手就不会这么严重。弓箭手也会累,但是弓箭手射箭不累腰。对于大部分武艺来说,只要你腰上还有劲儿,是打是走那都有办法。

射程近

射的近莫过于弩最严重的短板。弩要打穿金属护具,弩矢就得“硬”!箭头和箭杆都得硬,否则巨大的反冲击就有可能折断弩箭头,把能量都浪费掉,那为这一箭耗费的功夫就白费了;而坚硬的箭杆,尾羽,会让弩箭在飞行一段距离后箭杆没有合适的弹性去修正飞行姿态而失稳,在空中向哪个方向转的都有。因此单兵弩箭确实飞不远,至少肯定是没近似磅数的箭飞得远的。为此宋朝许多大臣都反对片面地追求射击距离,认为距离越大精准度越小,往往十不中一二。但是片面追求精准度又会限制射程,就是“射亲”。宋孝宗就指出,“若止习射亲,则斗力不进”。

威力

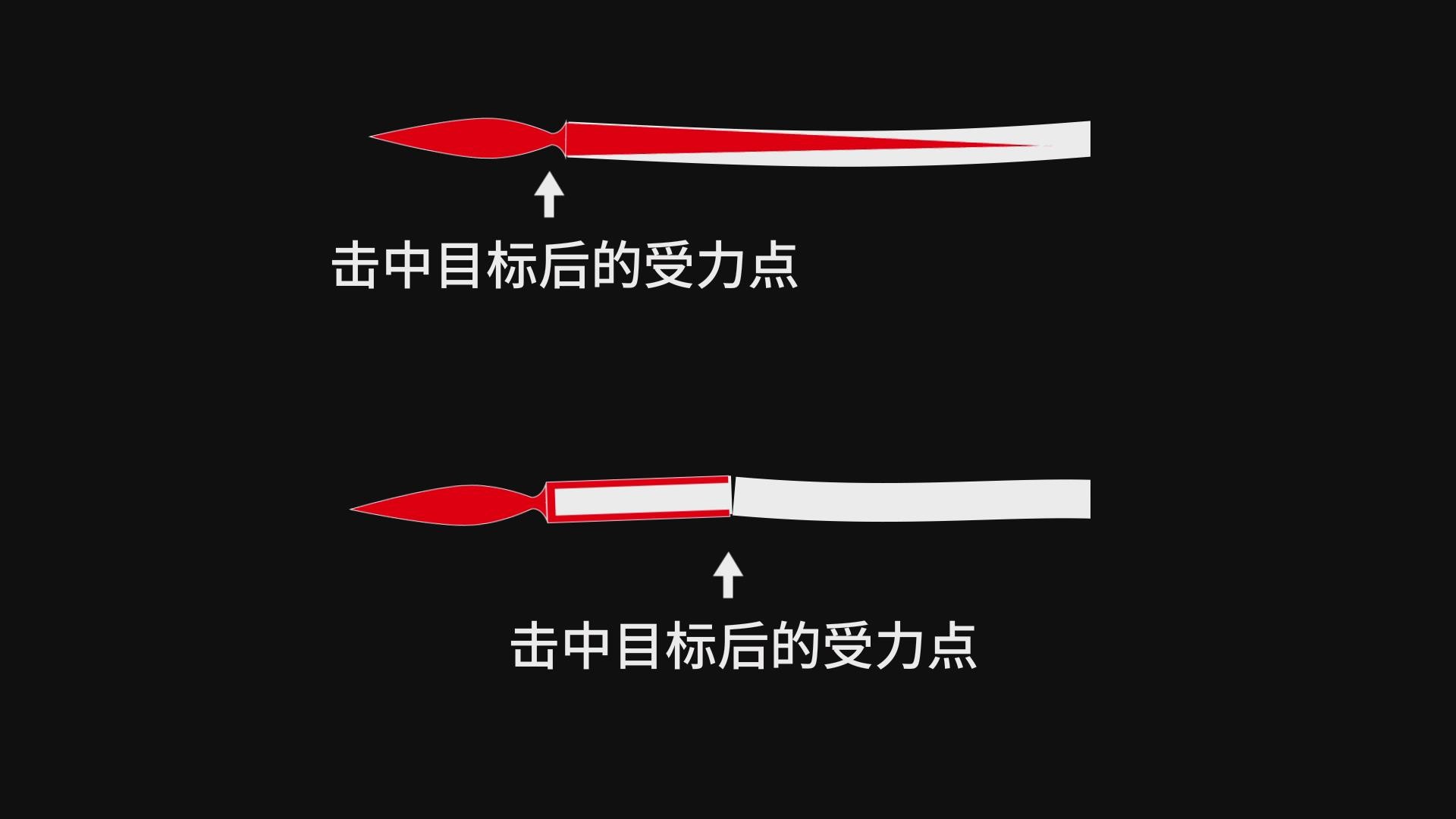

这一项主要针对欧式弩。东西方的弩磅数和弓的效率并没有什么天差地别的差异,都是大量使用木弩角弩,但是欧洲,尤其是西欧中欧的弩面对金属护具时的表现特别糟糕,早早就被火器淘汰,问题就是出在弩箭的结构。现存的欧式弩弩箭多为蛩装,就是套筒式。套筒式的箭头打到硬质护具上的时候,套筒会给弩箭的木杆一个很强的剪力,动能越大这个反作用力越强,所以在各路“科普复原视频”中,欧式弩箭总是轻易被板甲“崩”断脖子,弩箭总是从套筒和箭杆的连接处折断,这就浪费了弩箭的绝大部分动能。击不穿那些护具属实理所应当。不过在冷兵器时代,面对那些组织度不高的对手的时候,弩本身就能发挥一些“吓阻作用”。比如《续资治通鉴长编》中提到,宋太宗征讨李继迁时,军中“多设强弩,及遇贼布阵,万弩齐发,贼无所施其技。矢才一发,贼皆散走。凡十六战而抵其巢穴”。这类靠吓唬人的战术确实可以给弩手提供很多助力,但是靠这个方式来应付北方强敌,那就会吃亏了。

顺带提一句,上一期视频我提到了烈女传中一个关于弓的故事。这个故事说的是射术的重要性,不过我个人并不相信这个故事。先秦时代一直到西汉初年都没有淘汰青铜箭头。而没有钢铁箭头,箭的威力再强想要射穿“七札”皮甲都是不行的。不是动能不够,而是单人用的青铜箭头碰到硬物会断。在古玩藏家手里,断头无铤的青铜箭头比比皆是,非常常见,这些箭头大部分都不是锈断的而是冲击力过大折断的。这是青铜性能的上限;而钢铁箭头,哪怕是普通猎户打猎的粗劣猎头,只有锈断的,极少见到击中硬物折断的。笔者个人是一例也没见过。当然,会有人说,铁有什么稀奇,中国商代开始就有陨铁,到战国末期铁剑都成堆出了。这个话是没错。确实不能否认春秋时候就有铁武器。但是铁制武器量大到够刀剑用和够弓弩用可是两回事。非要笔者保证春秋时代没有铁箭头这我也保证不来。只能说,我认为烈女传的这一篇只是个段子。不用太在意真实性

王应麟:《玉海》卷一五〇《兵制》

夏竦:《陈边事十策状》,杨士奇、黄淮等编:《历代名臣奏议》卷三二三《御边》

《宋史·兵九》

①程冲斗《耕余剩技》蹶张心法

②脱脱,等.金史[M].北京:中华书局,1975.

③李有棠.金史纪事本末[M].北京:中华书局,1980:40.

④《毘陵集》卷5,又收于《全唐文》。

⑤董诰.清.全唐文[M].北京:中华书局,1983.

⑥《新唐书》卷136《柏良器传》与之同,当源于《柏良器神道碑》。

⑦刘昫..旧唐书[M].北京:中华书局,1975.

元稹.元稹集[M].北京:中华书局,1982.

杜牧.樊川文集[M].上海:上海古籍出版社,

⑧戴庞海,阎睿.唐李问对(卷上)[M].郑州:中州古籍出版社,2010:133.

钦定大清会典事例·兵部

《旧五代史·唐书第四·庄宗纪二》,中华书局1976年版

司马光等:《资治通鉴》卷二八四,开运元年三月癸酉,