十八般兵器之“枪”

长矛的古老历史我想不用多言。作为智人出场的标配,长矛是不会退出人类的武器库的。这堪称人类的基因记忆。不过,也正因为长矛陪伴我们人类的时间太长久,我们给长矛赋予了太多或真或假的文化意象,导致大家反而越来越不熟悉我们的“出厂配置”了。这一期,我们就来重新认识一下我们的出厂配置:矛/枪

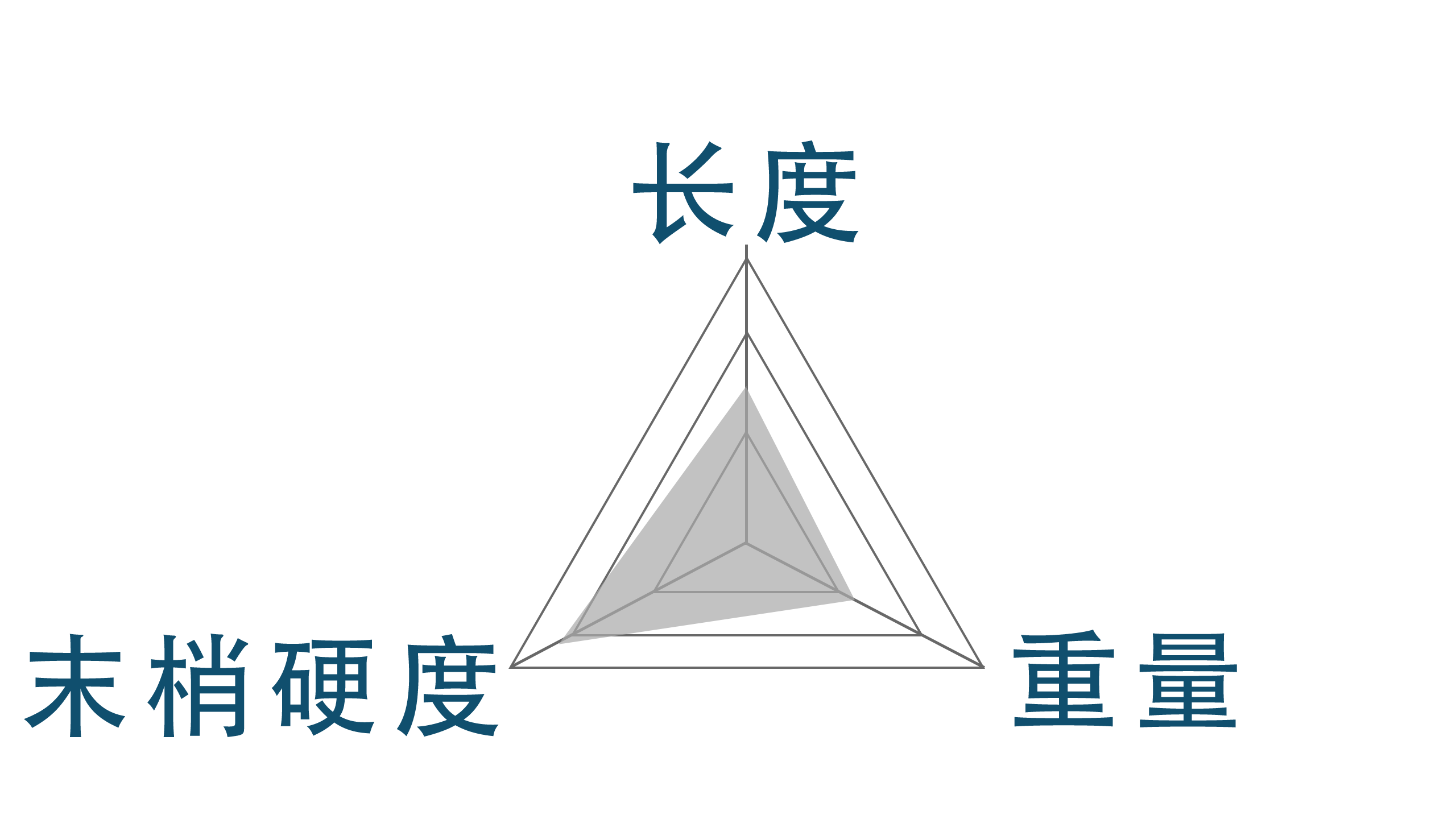

先提一个问题,全世界的人类都喜欢用长矛,但是矛头却千差万别。哪怕是仅仅用于刺击而不涉及其他的功能,全世界各地的矛头也是长长短短各种各样,并没有体现出相当的“趋同性”。有人说这是这些矛的定位和目标不一样。这一点确实如此。但我认为不全对。我个人认为,世界各地长矛矛头的千奇百怪,主要是受到天然材料矛杆的制约。而矛杆的指标是有下面这三个冲突的。

“矛盾”

长枪这个武器,在“只能使用”天然材料的阶段有这么一组不可调和的矛盾点:长度,末端的挠度,重量。三个指标只能互相妥协调和,不能同时达到。最多能偏重其中两个,比如你要追求长矛的长度和末端的挠度,长矛的重量就会显著增加,要是你追求长矛末梢的挠度和可以接受的重量,这矛就长不了。

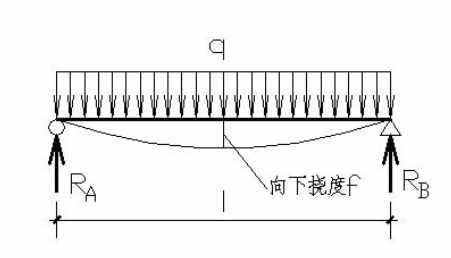

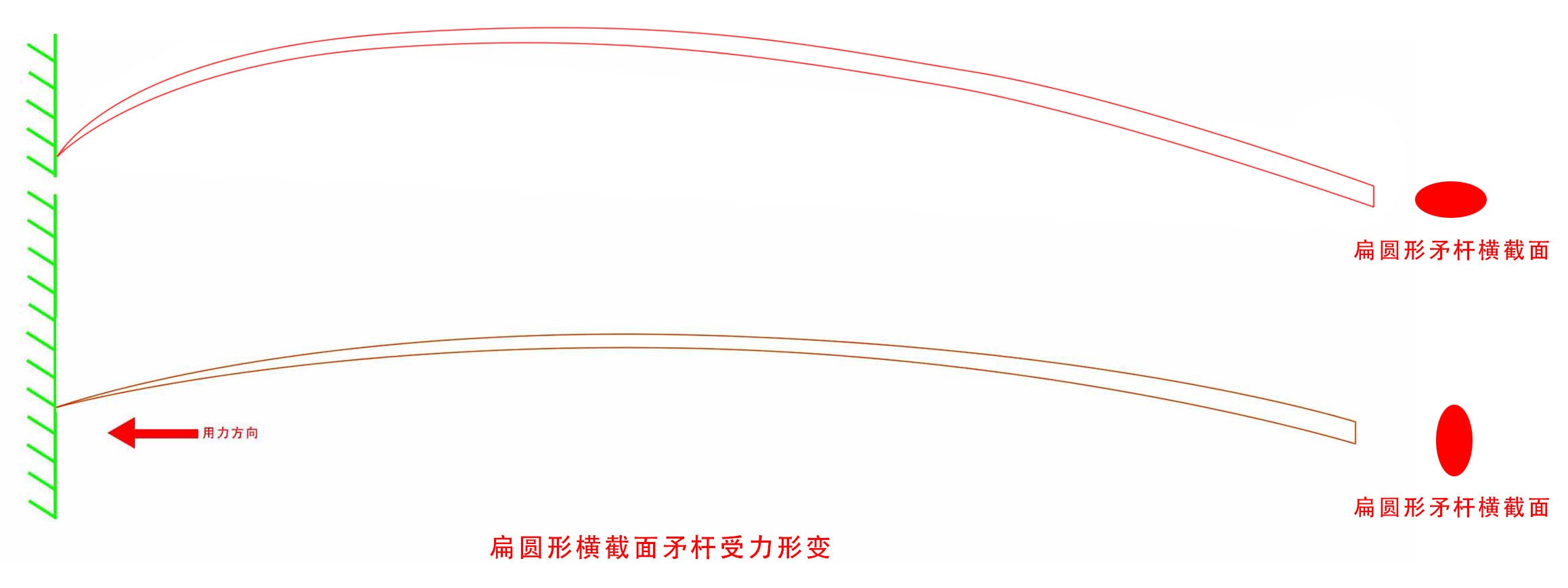

长度重量这些都好理解,我来说一下什么叫“末梢挠度”,先说挠度:弯曲变形时横截面形心与轴线垂直方向的线位移称为挠度。如下图所示,数越大说明工件越软

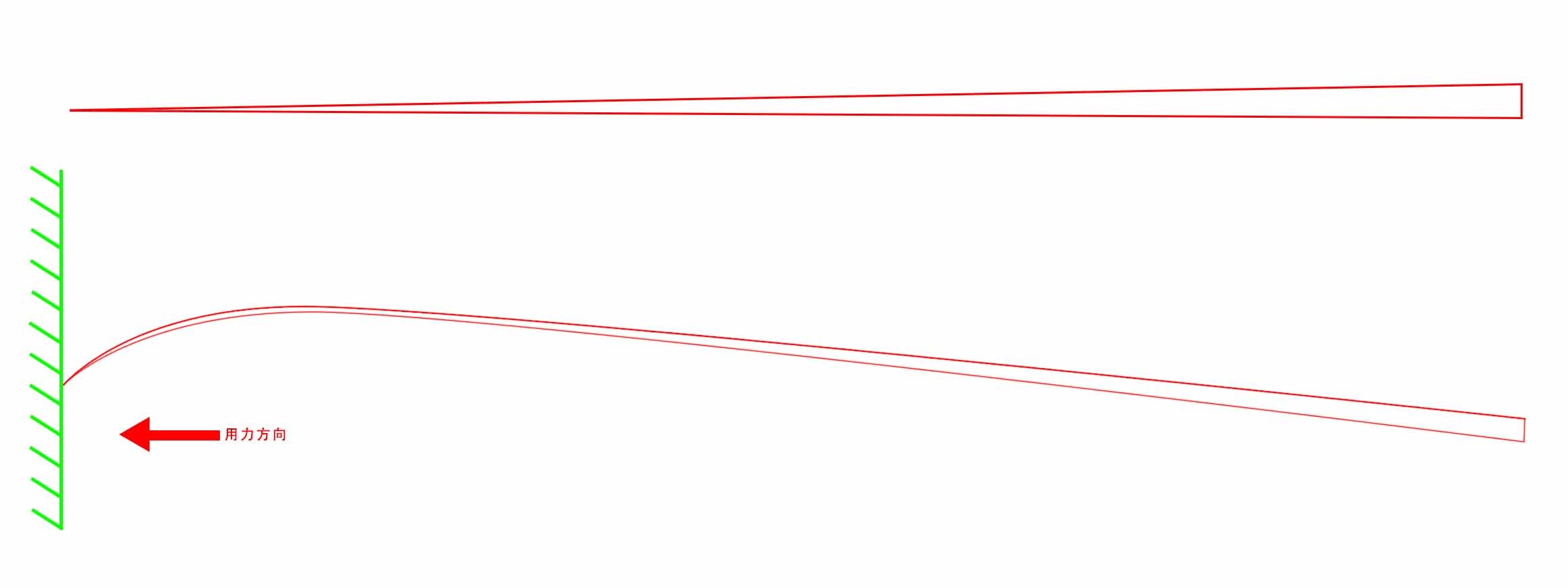

我们假设长矛的矛杆是匀质材料,一般矛杆的形变模式是这样的。

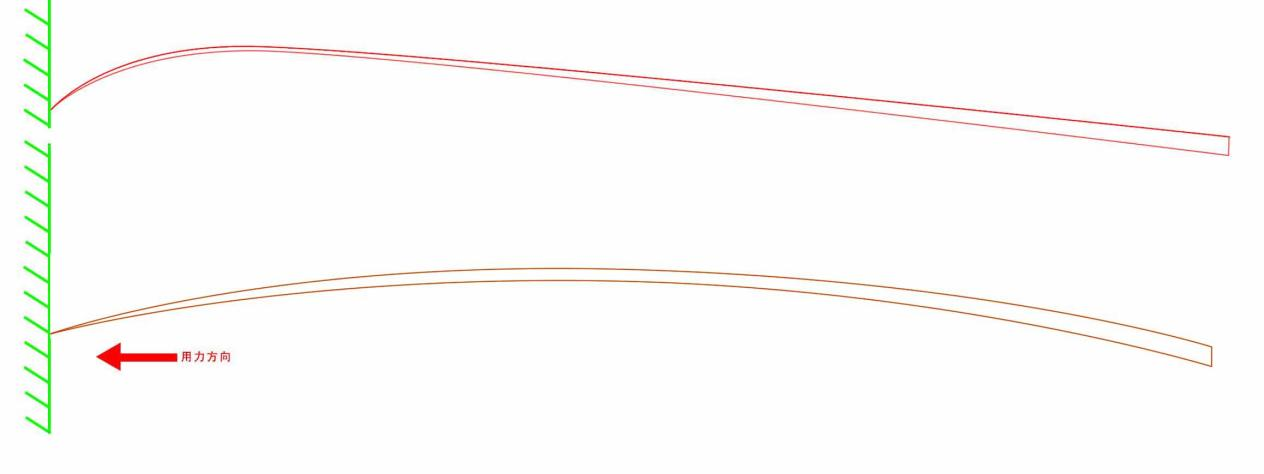

枪尖附近的硬度低于手持端。而想要让长矛的力量尽量灌注到枪头,那枪头的杆子硬度就得上一个台阶。至少得这样

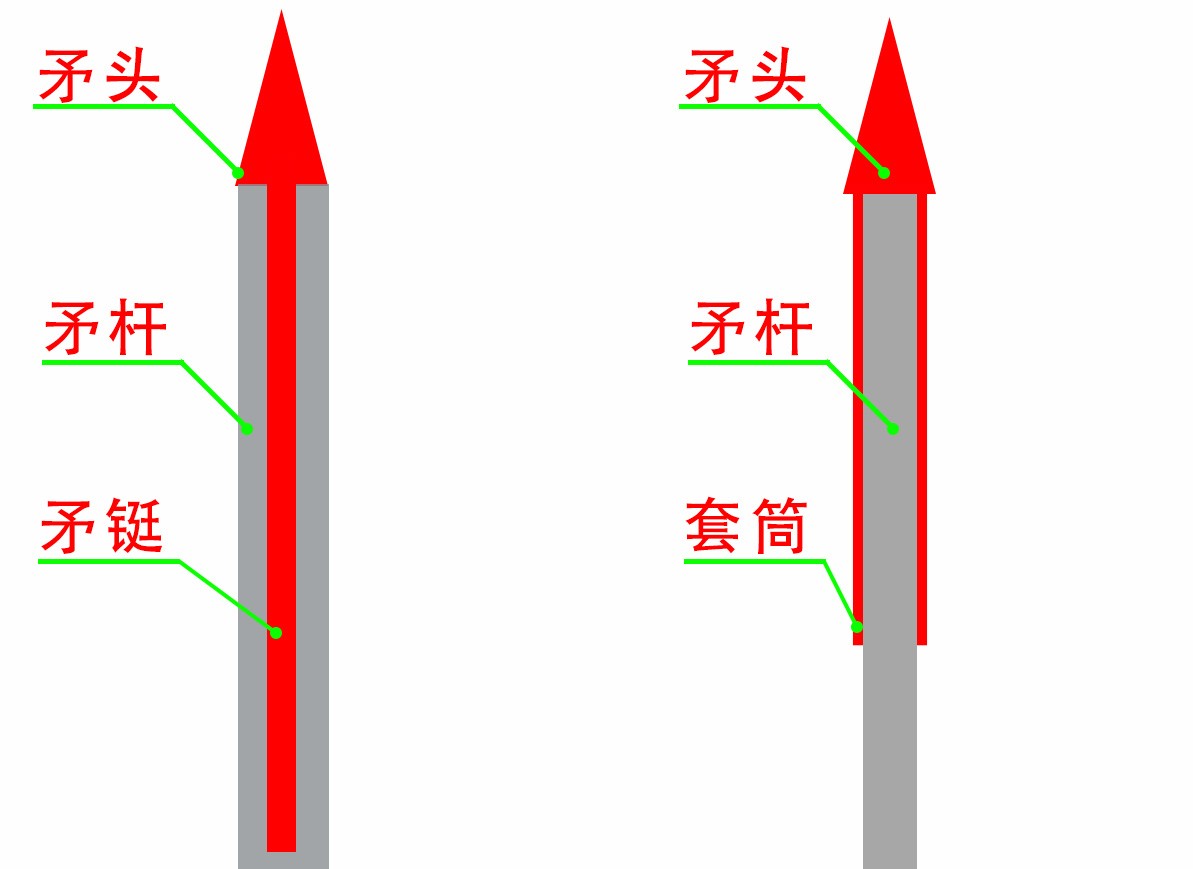

要达到上图这样的效果,总的来说,有这么两种方式

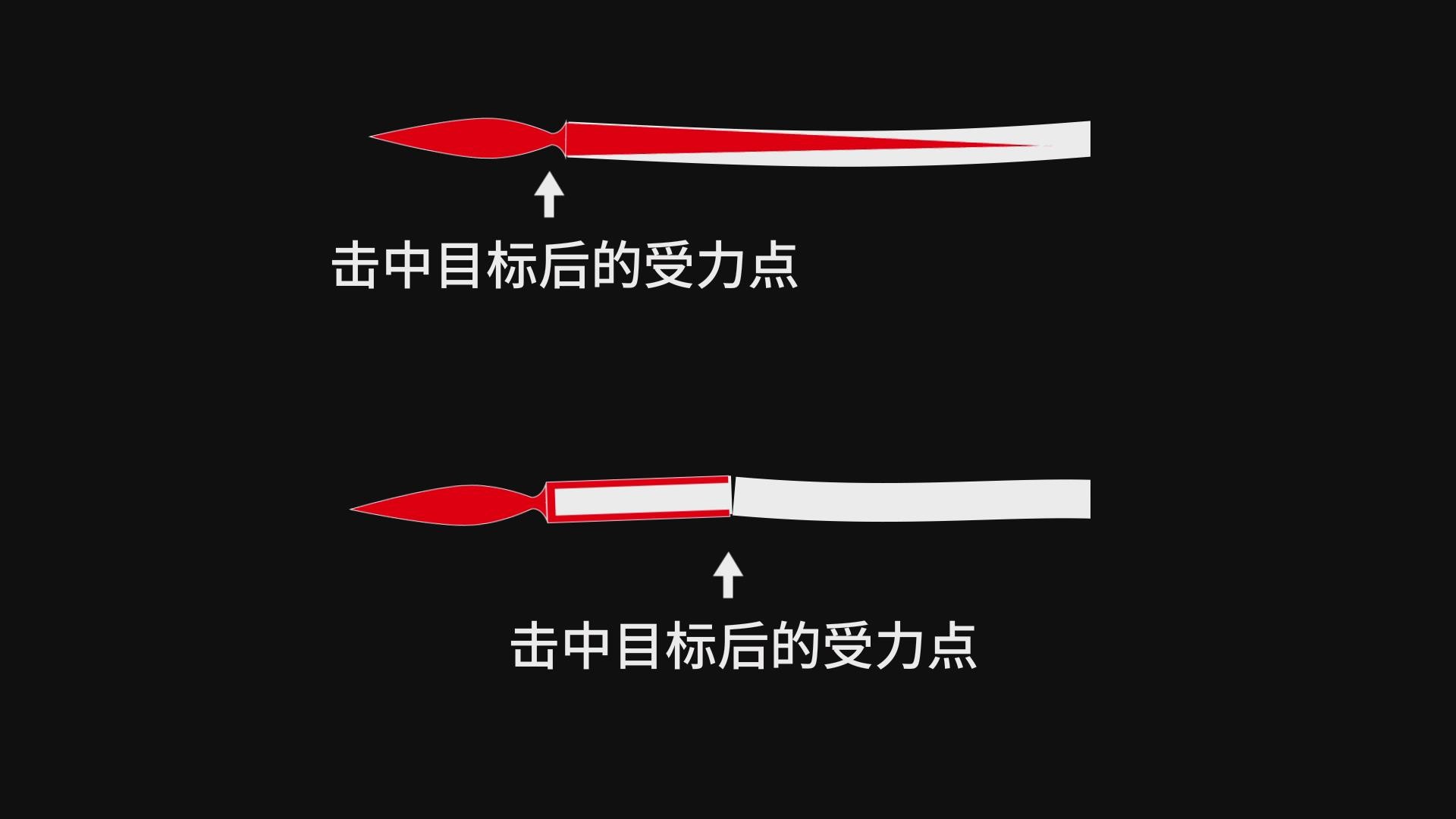

上图左侧的叫“铤装”,右侧的叫“銎装”。两图枪头是一样的大小,红色代表铁质部分。可看到左侧红色面积明显大于右侧,而且灰色的矛杆外径显著粗于右侧,这表示左侧的矛头要大大重于右侧。同样一个人,适合他操作的“铤装矛”显然就会比“銎装矛”要短要重。毕竟长矛是一个“费力杠杆”,枪头加一点重量,握持端费的劲儿可就大了。

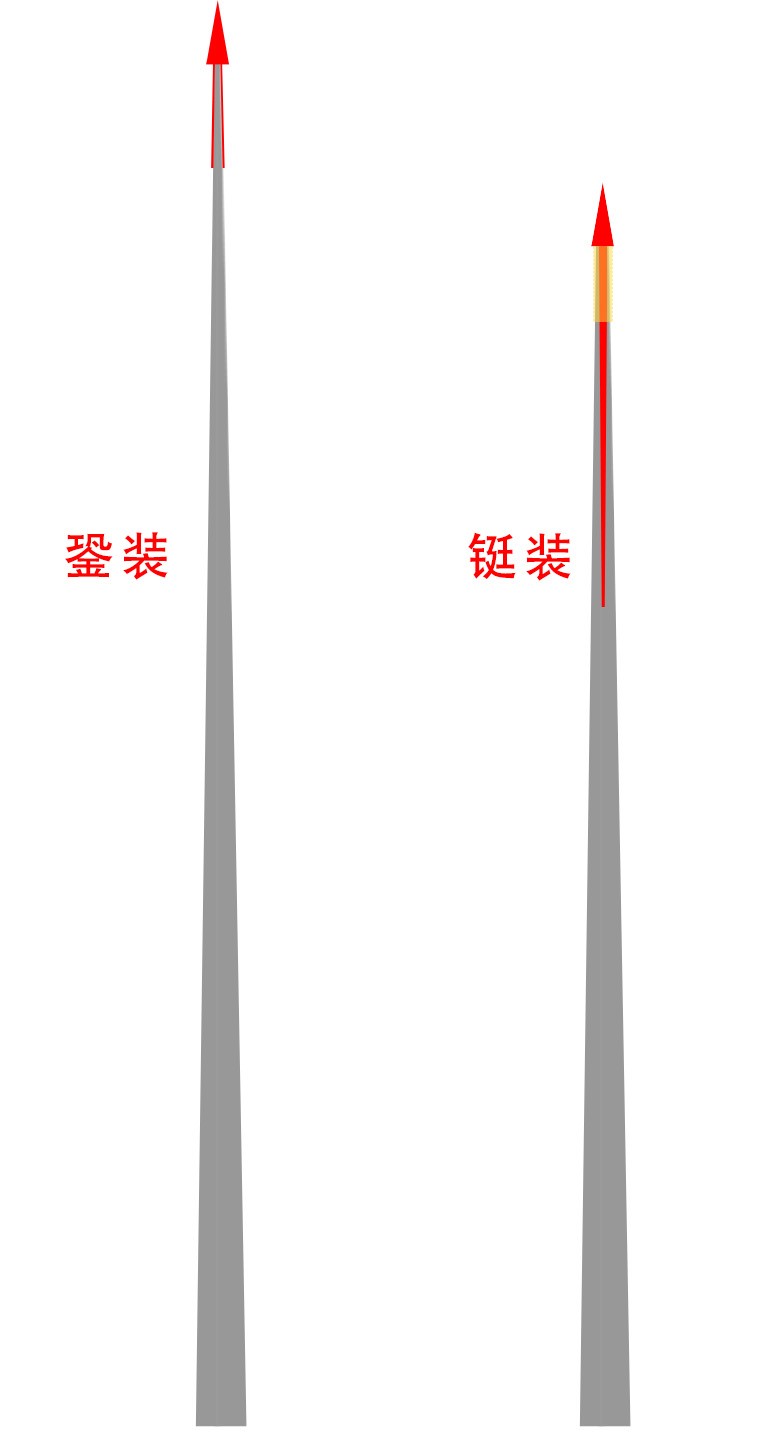

两者长度对比

但是长铤可以有效改善末端的挠度,大大强化刺击的力量。在面对防护较好,或者是盾墙比较结实的敌人时,长铤矛的表现就比銎装矛要强了。肯定有观众说了,那我加长套筒不就行了,现在存世的矛就有不少就是有很长套筒的呀?确实有。也没问题。不过套筒拉长这个处理方法有这么几个小毛病:古代没有无缝钢管,套筒是铁匠敲出一块铁皮后卷起来制作的。既然是卷制,那就会有连接的缝隙。和插杆式的铤装向比,他不够紧,在击中目标时有松动的可能。这一松动,它的刺击威力就弱了;

如上图所示,当长矛多次刺击硬物的时候,裤管就有可能被矛杆“涨开”。裤管上确实是有钉子插销的,可即使是有这些,长矛的裤管还是会涨开,还是会越打越松的。铤装则没有这个问题。在攻击中铤装的矛头反而是会越打越紧的。这和箭矢的长铤是一样的原理

二则,如果是厚重很硬的“裤管”,紧是够紧了;可在刺中坚硬目标的时候,他反而有可能损坏矛杆,产生断头的风险。确实,一根长木棍也是可以对敌人造成有效杀伤的。但那是用木棍“抡打”的时候。如果你的对手身着护具,而且敌人和你都人数众多,那你的刺击就很有可能破不了对方的防了。而一旦你的“刺击”威力被削弱,你的矛就不再能起到在最远距离威胁对手的目的,对手就可以毫无压力地“拥盾而上”,你就危险了。

到了这个程度,就算把竹竿换成木棍,对抗的结果也没什么悬念了。

欧式矛走的是“长燕尾型”,就是像个夹子一样夹住矛杆。其实还是套筒。这个形制的好处是减重很明显,既能稳固又显著降低矛头的重量,代价是刺击时本来没有方向区别的一根矛,用长燕尾型的套筒在强度就有方向上的区别了。当然有方向也没什么不好,中国的铍和铩都是扁杆,这两种武器的用力就是有方向的。不过这种设计在日后的岁月里在矛身上被抛弃了,估计和刺击不需要这么复杂的技术有关。

有人说,枪矛这么厉害,干脆淘汰其他冷兵器算了,要别的干嘛呢?我先不说先登攻城,进门进山这类复杂地形的事,就单说平地对抗。在冷兵器的战场上,敌我双方一单接阵,那肯定是迅速接近越来越挤的,战场是一定会越来越小的。尤其是大家都有护具的前提下,对抗双方一定是倾向于贴上去用最快最小的姿势给予对方最大的杀伤,不论你功夫多高,打到最后你是一定没有充足的空间施展你的长矛的。此时如果己方有持盾手,那么在战场上你就有压缩对手活动空间,拓展己方活动空间的可能。如果这时候对手只有长矛手没有刀盾剑盾手,那对手人多的优势就发挥不出来。在没有火器破盾的古代,对手就没招了。而各色冷兵器中的短兵,大多也是围绕盾的特色设计的。所以不是长枪不厉害,也不是各类短兵没用,是分工不同

我上面提到的锥形矛杆只是我国从元开始到明清这个时期流行的矛杆形状,并不是没有两头一样粗的矛杆;甚至宋元和之前的枪矛并没有太流行锥形杆。其实我们从“枪”渐渐替代“矛”这个词就能感受到一点味道。枪原本指代的是削减了的木棍,是原始“刀耕火种”的农具,就是在地上戳个洞好放种子用的棍子。先秦两汉时代,长杆刺击兵器各有名字;这些铍铩戟矛被一种原始的农具统一指代,说明军队和文化人里普通人越来越多,战争的范围越来越大。原本制造复杂需要更多专业训练的武器被迫逐渐退场。他们不是被“淘汰”了,而是变少了。

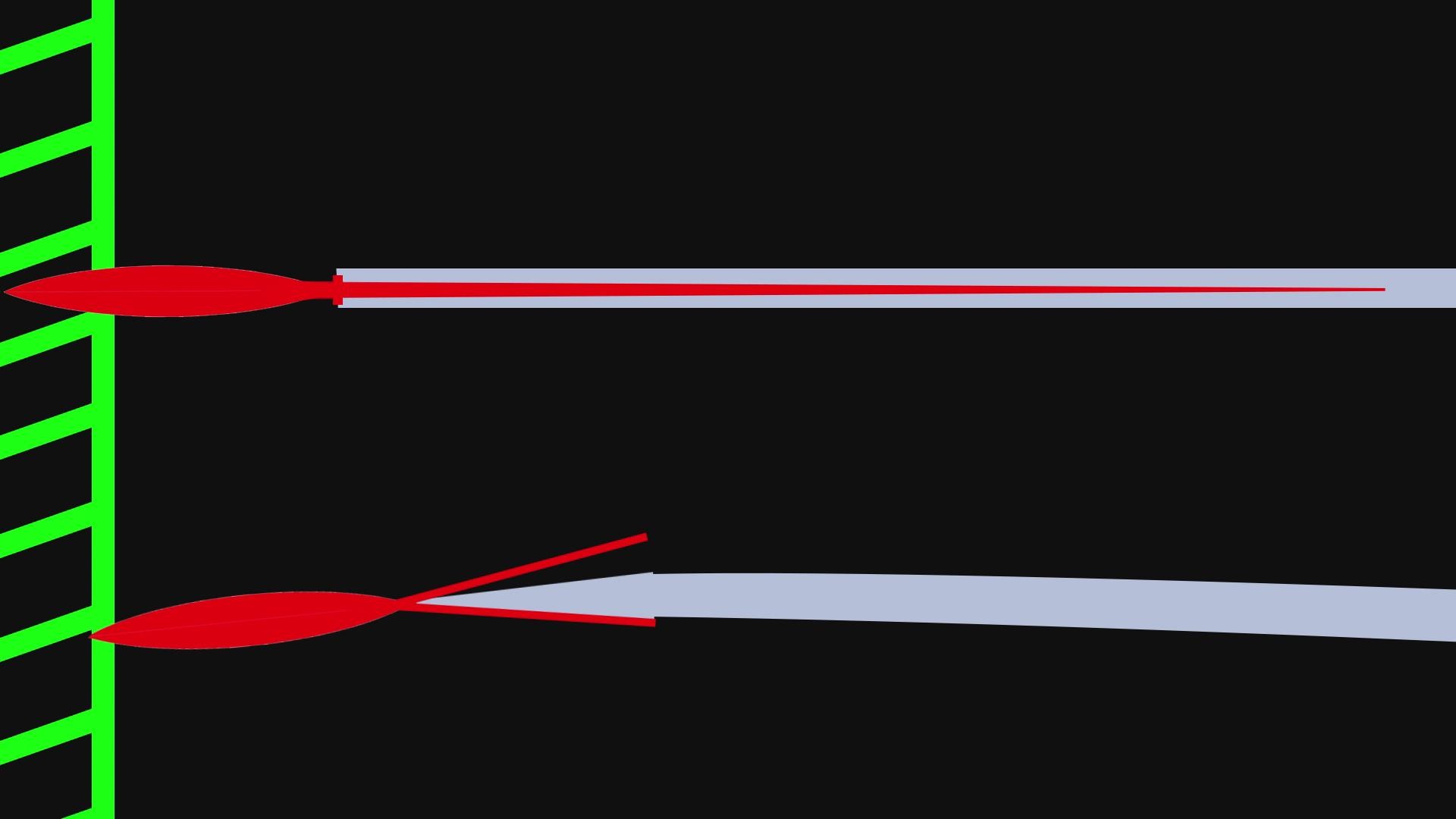

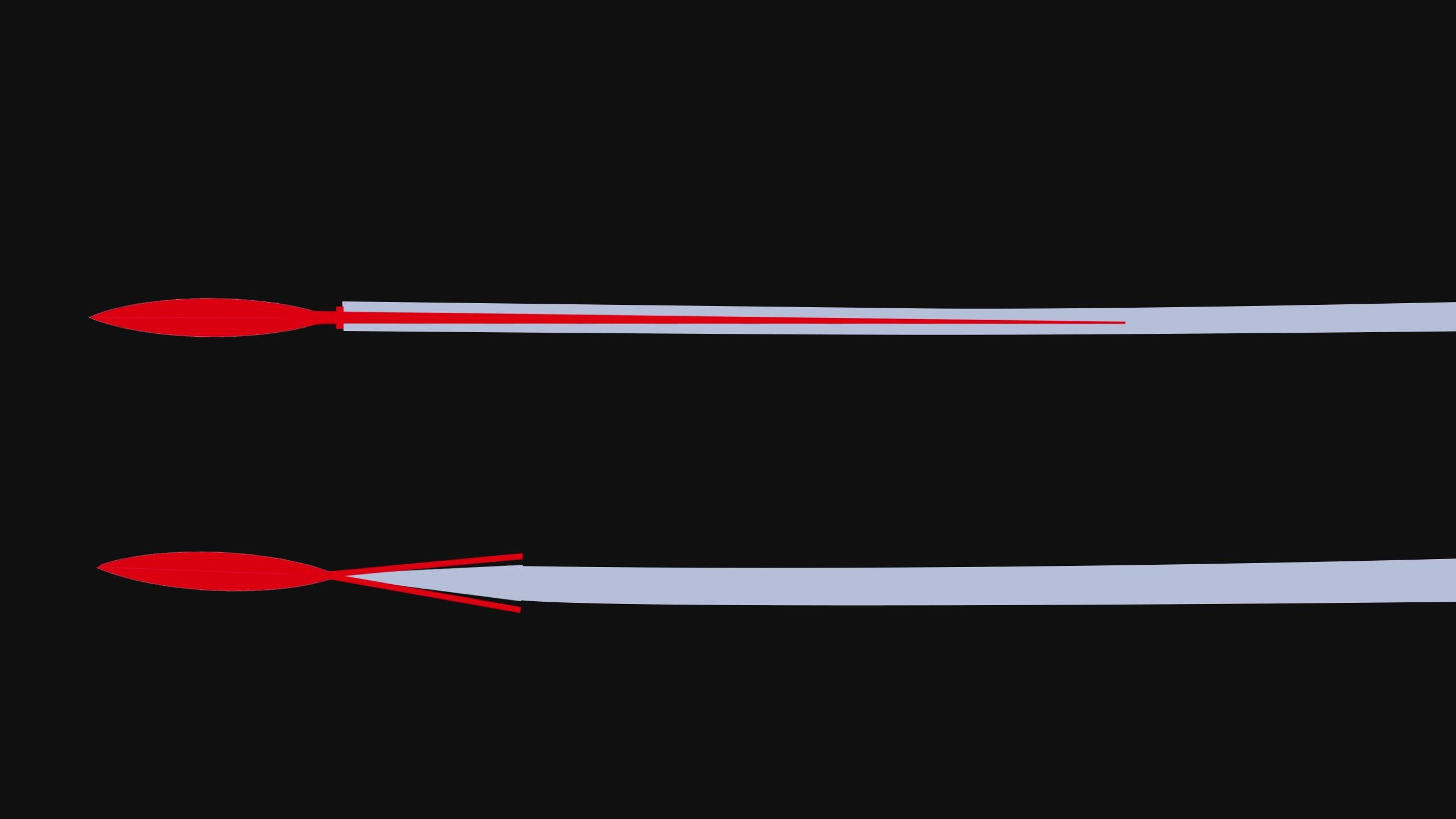

肯定很多朋友说,你拉倒吧,说一千道一万,这就是根能戳的长棍子,真要这么复杂,历朝历代那么多“召之即来”的杆子兵是哪儿来的。你再厉害,这么多杆子往你这面前一戳你不还是要死。诶,此言差矣。历朝历代发根棍子就打发上战场的炮灰确实多。但他们面对的对手大多也是跟他们一样的炮灰。在火器时代之前,这些炮灰面对训练有素的长枪手时,根本发挥不出人数的优势。因为炮灰的组织度是有限的,军官麾下都是炮灰的时候,他就不能把自己的队伍散的太开,不然离远了管不着,炮灰们就跑了。那结果就是人虽多,队伍正面的宽度不大也就是说,如果地方训练有素,你的炮灰大军根本不能全军压上去淹没敌人,你只能用数量去磨对方的耐力。基于这个状态,我们就可以简化对抗模型:两个人长矛对抗,这两个人“不许退”,“只能在狭窄空间有限地左右闪避”,并且不可以站着不动,要“持续靠近”。这时,如果其中一方训练不到位,他会怎么用手里的长矛?不聪明的,会不停地用手去戳刺,像这样

聪明点的会这样拍打。

如果对阵双方都是菜鸟,聪明的厉害,如果对阵双方有一方练过,聪明的不聪明的都得死。

训练有素的人可以精准把握菜鸟的节奏,在距离到位的时候“圈枪”,攻击防御同时完成。完成高效的防反动作,无伤撕开敌人阵线一个小口。要圈枪,就得发扬自己的腰力,在马步状态下把身体起起落落的势能,通过胯骨和脊椎把力量放出去。这样,没练过的人在怎么有小聪明也是被秒杀的份。这时候,只要厉害的人组成的正面接近不厉害的人组成的正面,很容易就达成以少胜多的击溃结果。

长枪作为单挑也好结阵也好的最强者,冷兵器白刃战之王,实际上在绘画电影电视游戏中并不出彩。远远不如刀剑盾风骚,这个是有画面表现力限制的原因的。单单从格斗技术上来说,长枪的战斗力就是个金字塔形,你在技术上每上一个台阶,你能踩下一大片人。如果你的技术处于长枪技术的均值,你脚下已经踩了十之七八的人了。说的再具体一点,拦拿扎圈枪,你练熟任意一项,由于长兵器距离的冗余,打普通人你肯定能一打俩,一旦你把节奏感和距离感练成,在游场状态下,你甚至可以打矛比你长的三个不熟练的人。

我们哪怕直接看明清的《皇朝礼器图示》也能看到,骁骑营骑枪虽然长度比不算出众,但是它的末端铁器是比其他的枪矛要长的。这里单说中国还看不出来,我们有请“中立”第三方评委:朝鲜人发言。在枪矛的发展路线上,日本尤其偏爱铤装,中国在明清时则偏爱銎装。正好,朝鲜同时受到了中日两国的教育。在战后,受到双方教育的朝鲜人编撰了《武艺图谱通志》。在这本书里,朝鲜人记载了两种矛,一种是“明式”,一种是“今式”,图谱中的今式明显就是一种铤装式的矛。看来朝鲜人认为,上国功夫好,倭国器械好。这算一家之言,姑妄听之